Nur-Strom-Quartier im Praxis-Check

Was passiert, wenn der Energiebedarf eines Quartiers CO2-neutral und nur mit Strom gedeckt werden soll? Aktuell untersuchen Forschende dies im Vorhaben FAE-R. Dass sie dabei auch unterwartete Erkenntnisse sammeln, hat Projektleiter Christoph Böttger in der EWB-Stunde im September berichtet.

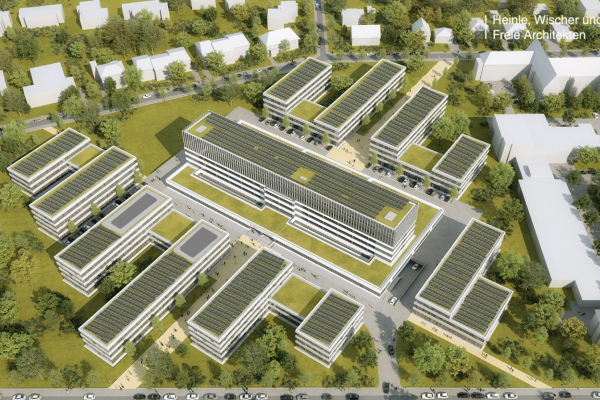

Abreißen oder Entkernen? Dies war eine der Fragen mit der die Berliner Landesgesellschaft WISTA in das Projekt im Technologiequartier in Berlin-Dahlem startete. Im Zentrum stand ein ehemaliges US-Militärkrankenhaus, das baufällig und in die Jahre gekommen war – und in ein modernes Technologiegebäude verwandelt werden sollte. WISTA entschied sich schließlich für dessen Entkernung, Umbau und Sanierung. Doch dies war nur eine Herausforderung bei der Entwicklung des FUBIC Quartiers. Das Gebäude befindet sich auf einem fünf Hektar großen Areal, das die WISTA im Auftrag des Berliner Senats in ein Quartier mit Labor- und Technologiegebäuden mit den Schwerpunkten Life Science, Gesundheitswirtschaft und IT verwandeln wird.

„Der Bezirk hat uns damals noch eine Zusatzaufgabe mitgegeben: Im städtebaulichen Rahmenvertrag wurde festgelegt, dass das neue Technologiequartier CO2-neutral mit Energie versorgt werden soll“, so Christoph Böttger von der WISTA GmbH. Von Beleuchtung bis Lüftung: Dass der Großteil des Energiebedarfs von Technologiegebäuden elektrisch sein würde, war den Projektverantwortlichen von Anfang an klar. Doch wie sollte die Wärme für Heizung und Warmwasser bereitgestellt werden? Eine CO2-neutrale Versorgung über die angrenzende Fernwärmeleitung oder die Nutzung von Biogas waren nicht möglich. Die WISTA entschied sich auch für die Wärmeversorgung auf Strom zu setzen. Und das nicht nur für das Hauptgebäude, sondern für das gesamte Quartier. Das Konzept für ein Nur-Strom-Technologiequartier war geboren - und damit auch die Idee dieses Projekt im Rahmen eines Forschungsprojekts zu begleiten.

Am FUBIC All Electricity (FAE-R) Projektkonsortium sind neben WISTA noch folgende Institutionen beteiligt: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, das Start-up aedifion GmbH, Freie Universität Berlin sowie BTB- Blockheizkraftwerksträger- und Betreibergesellschaft Berlin mbH.

Planung und Betrieb: Wenn Theorie auf Praxis trifft

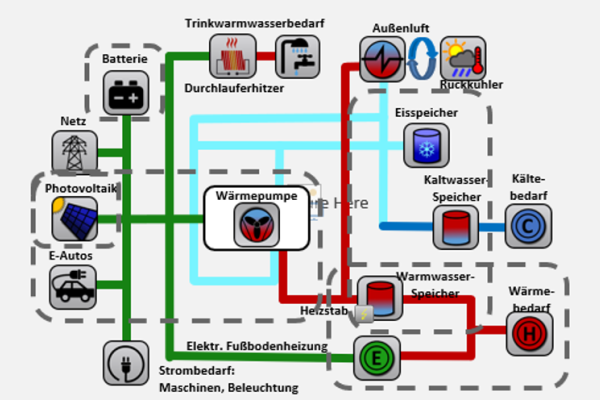

Um das geplante Energiesystem umsetzen zu können, wird auf dem Gelände ein Stromnetz errichtet. Die Ringleitung versorgt die bestehenden Gebäude und alle Investorengebäude, die nach und nach errichtet werden, mit lokal erzeugtem Grünstrom aus Photovoltaikanlagen und zusätzlich mit Grünstrom aus dem Berliner Stromnetz. Die Sektoren Strom, Wärme/Kälte und Mobilität werden im Energiesystem miteinander gekoppelt: So treibt unter anderem die Energie, die über die Photovoltaik-Anlage gewonnen wird, die Wärmepumpe an. Diese wiederum beheizt die Gebäude. Wärme-, Kälte- und Batteriespeicher sorgen für die nötige Flexibilität der Energieversorgung.

Hingehört: Herausforderungen im Projekt FUBIC All Electricity (FAE-R)

Nachdem das Konzept und die Planung des Energiesystems im Vorhaben FAE-R fertig waren, stellte die Umsetzung in die Praxis die Projektbeteiligten vor einige Herausforderungen. Christoph Böttger beschreibt einige davon in seinem Vortrag. Zum einen ging es um die Zusammenarbeit von Forschenden und Bauplanern:

Zusätzliches Thema war die Verzahnung der Bereiche Planung und Betrieb:

Christoph Böttger: "Planer haben jetzt nicht zwingend ein Interesse daran, mit dem Forschungsprojekt zusammenzuarbeiten. Und die Forscher haben oft auch so ihre Schwierigkeiten, sich in diese Planungsdenke hineinzuversetzen. In dem Zusammenhang war es gut, dass vor allem in der Konzeptphase, die WISTA sowohl beim Forschungsprojekt drin war, aber gleichzeitig als auch als Bauherr tätig war. Und dadurch konnten wir beide Projekte mehr miteinander verzahnen, indem wir einfach beide verpflichtet haben, mehr zusammen zu machen und auch die Planer, wenn sie Konzepte gemacht haben, die erst freigegeben haben, wenn da ein Austausch stattgefunden hat. "

Christoph Böttger: "Die Funktionalität dieser Energiesysteme ist immer wieder ein Riesenthema, also zu beschreiben, was das Energiesystem können soll. Da tun sich alle Beteiligten wahnsinnig schwer mit. Aber für den späteren Betrieb ist das so, so wichtig. Entsprechend sind die Learnings in dem Bereich, dass wir Planung und Betrieb des Energiesystems da mehr zusammenbringen müssen. Also wir haben das jetzt auch immer wieder in der Bauphase aktuell, dass vielen Leuten gar nicht klar ist, wie wir das später betreiben wollen. Die nehmen die Planung, wollen das dann einfach umsetzen und ignorieren noch ein paar Details links und rechts, die aber für den späteren Betrieb so existenziell sind, dass, wenn das nicht in der Bauphase umgesetzt wird, wir das später gar nicht so betreiben können. Also die Klassiker, die glaube ich allen bekannt sind, sind Datenschnittstellen, die dann bei den Systemen auf einmal nicht mehr vorhanden sind, um sie dann anzusteuern, um sie dann halt als Gesamtsystem zu betreiben. Aber auch teilweise relativ einfache Sachen wie hydraulische Verschaltungen werden da halt nicht so umgesetzt. "

Ziele: Digitale Steuerung und zufriedene Nutzerinnen und Nutzer

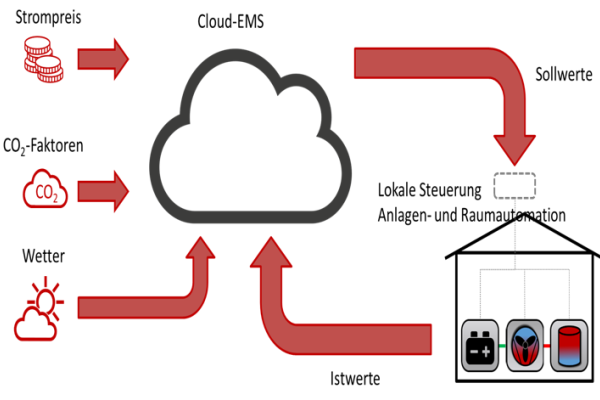

Alle Energieverbräuche und Messwerte der Technologiegebäude im Quartier werden erfasst und visualisiert. Die Kommunikation der Ergebnisse aber auch die Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer mit dem Energiemanagement System (EMS) sind zentrale Bestandteile des Quartier. Das Cloud EMS stellt eine Datenplattform für das Energiesystem bereit. Die gebäudetechnischen Anlagen im Technologiequartier werden lokal gesteuert. Zukünftig sollen die Messwerte, Parameter und Sollwerte in das übergeordnete EMS integriert werden. „Dies hat den Vorteil, dass wir die Daten dort zusätzlich anreichern und verarbeiten können. Letztendlich sollen so verbesserte Sollwertvorgaben wieder in die Gebäude zurückgespielt werden, was sich positiv auf den energieeffizienten Anlagenbetrieb auswirkt“, so Böttger. Gerade in komplexen Gebäuden werde dies zukünftig ein wichtiges Thema sein. Denn: Momentan würden die Anlagen und Steuerungen bei der Errichtung einmal programmiert und danach in der Regel aufgrund des fehlenden Personals nicht mehr angepasst. „Von daher glauben wir, dass es ein übergeordnetes Management-System geben muss“, so Böttger.

Darüber hinaus untersuchen die Forschenden im Vorhaben FAE-R, das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer in ausgewählten Räumen, so genannten Mini-Reallaboren. Typische Fragen in diesem Zusammenhang: Wie zufrieden sind die Nutzerinnen und Nutzer mit der Bedienung der Gebäudetechnik? Werden die Raumtemperaturen als angenehm empfunden? Wie beurteilen sie ihre Energieverbräuche? Die in FAE-R gesammelten Erkenntnisse sollen zukünftig auch in Whitepapern zusammengefasst und veröffentlicht werden. „Das wird kein rein wissenschaftliches Dokument, sondern richtet sich an interessierte Bauherren oder Planer“, so Böttger. So können auch weitere Quartiere von den Erfahrungen in Berlin-Dahlem profitieren.

Kontakt

Informationen zum Vorhaben FUBIC All-Electricity FAE-R

EWB-Stunde

Sie interessieren sich für aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich "Gebäude und Quartiere"? Dann seien Sie bei der nächsten EWB-Stunde dabei: