Natrium-Ionen-Batterien: Umweltschonende und sicherere Speicher-Alternative

Der Stromnetz-Dialog zeigte das Potenzial von Natrium-Ionen- verglichen mit Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien: Sie sind günstiger herzustellen, gut zu recyceln und haben ein niedriges Brandrisiko. Außerdem ist Natrium umweltschonender als Lithium und Kobalt sowie risikoärmer als Blei.

Natrium-Ionen-Batterien sind eine potenzielle Schlüsseltechnologie für die Energiewende und stehen kurz vor der Marktreife. Drei Forschende, die in Projekten zum Thema arbeiten, gaben beim Stromnetz-Dialog der Forschungsnetzwerke im September Einblicke in ihre Arbeit, erzielte Erfolge und aktuelle Herausforderungen.

Relevanz von Batterien für die Energiewende

Batterien sind für den Wandel des Energiesystems essenziell. Da sie …

- … als Speicher die schwankende Verfügbarkeit von Strom aus erneuerbaren Energien ausgleichen und das Netz stabilisieren.

- … zur Prävention von Blackouts beitragen können, indem sie Stromengpässe mit zuvor gespeichertem Strom ausgleichen.

- … die dezentrale Speicherung von Strom direkt vor Ort in Haushalten oder Unternehmen ermöglichen.

- … die Sektorkopplung von Strom und Verkehr durch den Einsatz von Elektrofahrzeugen unterstützen.

Projekt EchNaTon: Hybride Stromspeicher für unterbrechungsfreie Stromversorgung

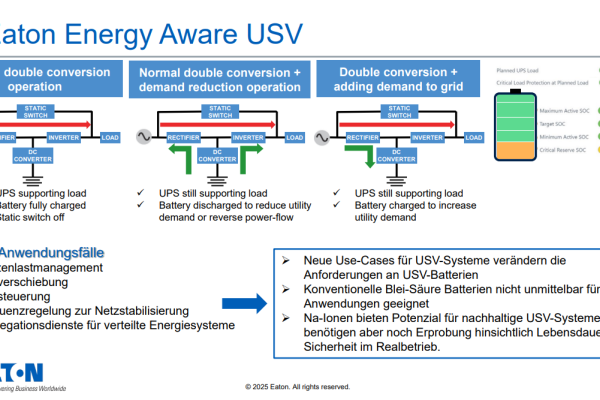

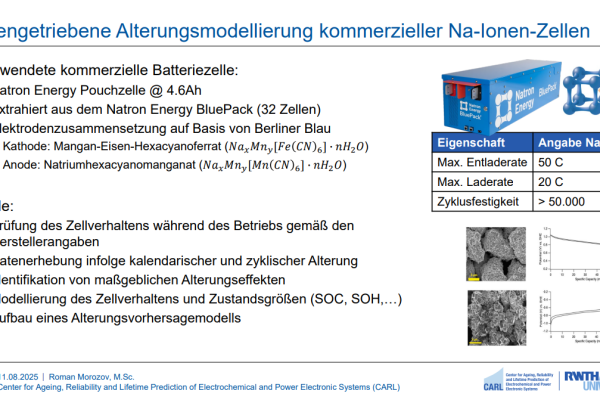

Das Forschungsprojekt EchNaTon beschäftigt sich mit hybriden Stromspeichern für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) und legt den Fokus auf die Natrium-Ionen-Technologie. Die Batterien ähneln den bekannten Lithium-Ionen-Akkus, nutzen aber Natrium-Kathoden. „Wir wollen zum einen zeigen, dass aktuell kommerziell verfügbare Natrium-Ionen-Batterien nicht nur eine ökologische Alternative darstellen, sondern auch technisch sinnvoll für stationäre USV-Anlagen sein können“, erklärte Dr. Benedict Mortimer vom Energiemanagementunternehmen Eaton. Außerdem sei das Ziel, verschiedene Batterietypen zu einem hybriden System zu kombinieren, das sich flexibel konfigurieren lasse. „So können zum Beispiel bestehende Blei-Batteriesysteme mit neuen Lithium-Ionen oder Natrium-Ionen-Batterien kombiniert werden, um den steigenden Anforderungen und den neuen Anwendungsgebieten von USV-Anlagen gerecht zu werden“, sagte Mortimer.

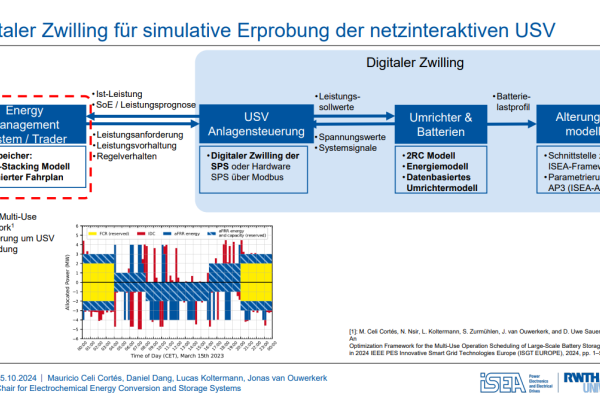

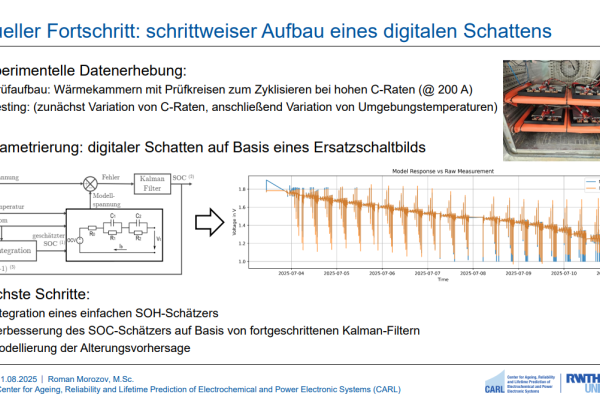

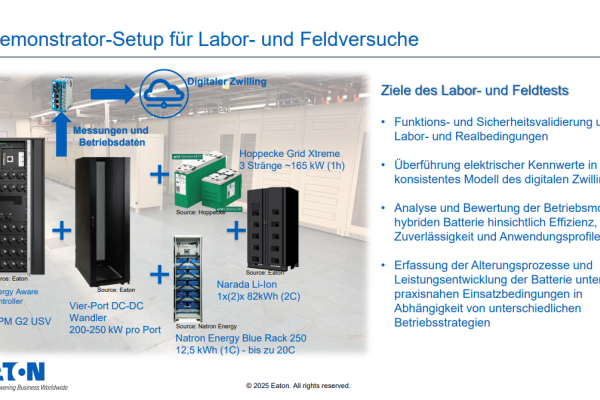

Eine dieser gestiegenen Anforderungen ergebe sich aus dem netzinteraktiven Betrieb der USV-Anlagen und den zu erbringenden Netzdienstleistungen, wie Primärregelreserve. Die Projektpartner entwickeln dafür digitale Zwillinge und Alterungsmodelle, die zunächst im Labor und danach im Feldversuch getestet werden.

Zur Person und zum Projekt EchNaTon

- Dr.-Ing. Benedict Mortimer vom Energiemanagementunternehmen Eaton stellte beim Stromnetzdialog im September 2024 das Projekt EchNaTon vor.

- Weitere Projektpartner: das Institut for Power Generation und Storage Systems der RWTH Aachen und die PASM Power and Air Condition Solution Management GmbH

- Förderzeitraum: Januar 2024 bis Dezember 2026

Das Projekt besteht aus acht Arbeitspaketen, einem hardware- und einem softwaregetriebenen Teil. In ersterem konzipieren und bauen die Forschenden den Demonstrator. Außerdem arbeiten sie an der anschließenden Labordemonstration sowie den Feldtests. Im softwaregetriebenen Teil fokussieren sie sich auf die Alterungsdiagnostik der eingesetzten Natrium-Ionen-Module, die Entwicklung des konfigurierbaren Batteriemanagementsystems sowie die Entwicklung und Erprobung eines digitalen Zwillings. Abschließend sollen die Arbeiten evaluiert und technoökonomisch bewertet werden.

Dabei setzt EchNaTon auf ein sogenanntes Double-Conversion-USV-System, da dies zum einen maximale Verfügbarkeit und zum anderen minimale Auswirkungen des Stromnetzes auf den Betrieb der kritischen Lasten gewährleisten würde, so Mortimer. Diese Systeme konvertieren eingehenden Wechselstrom in Gleichstrom und diesen wieder zurück in Wechselstrom, was eine besonders stabile Stromausgabe ermöglicht. Insgesamt bewertete der Wissenschaftler: „Natrium-Ionen-Batterien bieten in dieser stationären Anwendung das Potenzial für eine nachhaltigere, ökologischere Lösung. Sie benötigen aber noch Erprobung hinsichtlich Lebensdauer und Sicherheit im Realbetrieb.“

Hybrides Batteriekonzept ohne Lithium-Ionen-Akkus

Dr. Benedict Mortimer erklärte im Stromnetzdialog, wo sich Natrium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien unterscheiden – und an welcher Stelle sie gut zusammenarbeiten können.

Dr. Benedict Mortimer: "In unserer Bewertung gehen wir aktuell davon aus, dass die Natrium-Ionen-Batterie einen vielversprechenden Kompromiss zwischen der Leistung, Umweltfreundlichkeit und Kosten darstellen kann. Sie bietet eine hohe Lade-Entladeleistung und eine sehr gute Temperaturstabilität, eine mittlere bis hohe Lebensdauer und potenziell günstige Kosten, weil die Technologie ist eben noch in der Entwicklung. Und im Vergleich dazu ist VRLA, die Blei-Säure-Batterie, relativ günstig etabliert, aber eben leistungsschwach und weniger umweltfreundlich, falls zum Beispiel mal Blei die Recyclingkette verlässt. Lithium-Ionen ist eigentlich immer noch der Platzhirsch, ist sehr etabliert, tendenziell etwas teurer und vor allem Ressourcen-kritisch. Es bringt uns zu dem Fazit, dass sich die Natrium-Ionen-Batterie auch in der Bewertung der einzelnen Anwendungen sich besonders für die Netzdienstleistungen und die Spitzenlastkappung eignet, während die VRLA-Batterie für den reinen Backup genutzt werden kann, was für uns dann eine direkte Synergie von einem hybriden Batteriekonzept darstellt."

Ausgewählte Folien der Präsentation zum Projekt EchNaTon:

Projekt WINTER: Entwicklung eines Batterieheimspeichersystems auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie

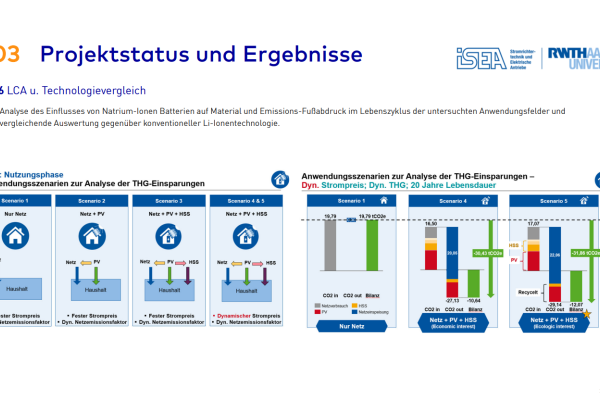

Weitere Motive, künftig stärker auf Natrium-Ionen-Batterien als auf Lithium-Ionen-Batterien zu setzen, bestehen darin, unabhängiger von außereuropäischen Ressourcen zu werden und Batteriespeicher durch gesenkte Produktionskosten allgemein verfügbar zu machen. Damit befasst sich das Projekt WINTER. Im Fokus: Materialien, Produktions-, Recyclingmöglichkeiten und eine klimafreundliche Nutzung zu analysieren. Zudem betrachten die Forschenden Anwendungsszenarien und entwickeln sichere Betriebsstrategien für Natrium-Ionen-Batterien, insbesondere mit Fokus auf Heimspeichersysteme.

Zur Person und zum Projekt WINTER

- Markus Vogl vom Energieunternehmen SENEC GmbH stellte beim Stromnetzdialog im September 2024 das Projekt WINTER vor.

- Weitere Projektpartner: Accurec Recycling GmbH, Alzner Battery, Member of Alzner Automotive GmbH und der Lehrstuhl für Elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik der RWTH Aachen

- Förderzeitraum: Dezember 2023 bis November 2026

Projektleiter Markus Vogl vom Energieunternehmen Senec GmbH sagte: „Wir haben uns mit unseren Partnern im Projekt WINTER vorgenommen, Natrium-Ionen-Batterien zu charakterisieren und einen Speicherdemonstrator aufzubauen. Hierfür entwickeln wir ein Batteriemodul, ein Batteriemanagementsystem (BMS) und auch das Speichersystem. Das testen wir dann auch im Gesamtsystemverbund – bei uns am Standort unter Realbedingungen. Außerdem evaluieren wir die möglichen Anwendungsszenarien der Natrium-Ionen-Batterien zur optimalen Nutzung von technologiespezifischen Vorteilen, deren Recyclingfähigkeit und die Life-Cycle-Kosten. Und natürlich blicken wir auch in Richtung Kommerzialisierung der Technologie für Heimspeicher.“

Natrium-Ionen- verglichen mit Lithium-Ionen- und Blei-Säure-Batterien

Lithium-Ionen-Batterien (Einsatzgebiete: Elektromobilität und stationäre Speicher):

- Vorteile: hohe Energiedichte und Effizienz; relative lange Lebensdauer; gute und schnelle Lade- und Entladezyklen; etablierte, weit verbreitete Technologie

- Nachteile: Lithium als schwer zugänglicher Rohstoff mit energieintensiver Gewinnung, Umweltauswirkungen durch zum Beispiel hohen Wasserverbrauch, geopolitische Herausforderungen; kostenintensiver Abbau; schlechte Recyclingfähigkeit; Preisschwankungen

Blei-Säure-Batterien (Einsatzgebiete: Starterbatterien, kleine stationäre Speicher):

- Vorteile: kostengünstig, etablierte Technologie, weltweit verfügbar; besser recycelbar als Lithium-Ionen-Batterien, können wiederverwertet werden; robust in breitem Temperaturbereich, einsetzbar unter diversen klimatischen Bedingungen

- Nachteile: geringere Energiedichte; kürzere Lebensdauer und Effizienz im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien; umweltschädlich durch Einsatz von Blei, kann bei unsachgemäßer Entsorgung auch Gesundheitsrisiko darstellen; hohes Gewicht und Volumen

Natrium-Ionen-Batterien:

- Vorteile: Natrium als günstiger und verbreiteter Rohstoff; ökologischer durch weniger umweltschädliche Rohstoffe; höhere thermische Stabilität und dadurch weniger anfällig für Brandgefahr oder Überhitzung, Recyclingfähigkeit; höhere Preisstabilität

- Nachteile: geringere Energiedichte; noch nicht technologisch ausgereift – unter anderem Lebensdauer und Ladegeschwindigkeit haben Optimierungspotenzial sowie noch zu entwickelnde Produktionsprozesse, um Herstellung kostengünstiger zu machen

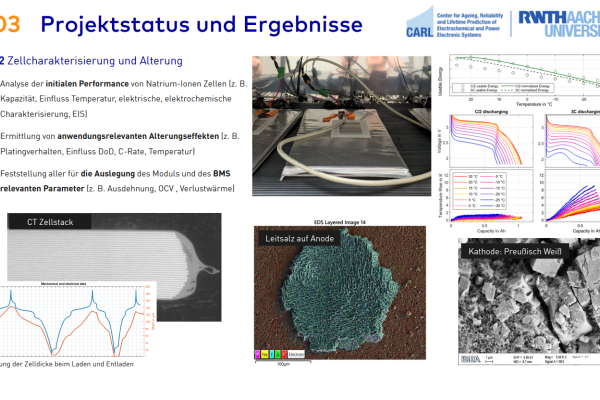

Vogl stellte aktuelle Projektergebnisse vor und gab unter anderem einen Einblick in das Verhalten der Batteriezellen unter unterschiedlichen Einflüssen und Bedingungen. Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien fällt die Ausdehnung beim Laden von Natrium-Ionen-Batterien mit etwa zwei Prozent relativ gering aus. Ein weiterer Vorteil: „Verglichen mit Lithium weisen Natrium-Ionen-Batterien eine hohe entnehmbare Energie auch bei sehr niedrigen Temperaturen auf“, so der Wissenschaftler.

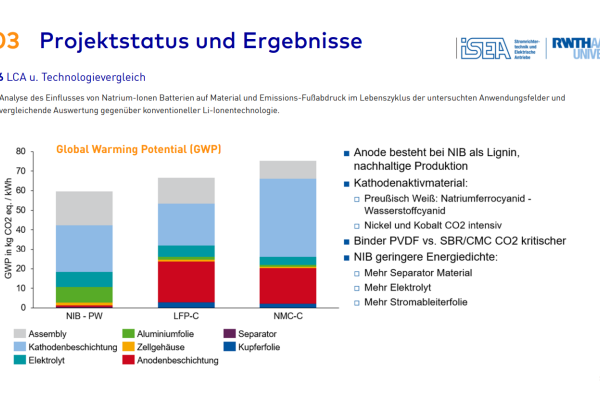

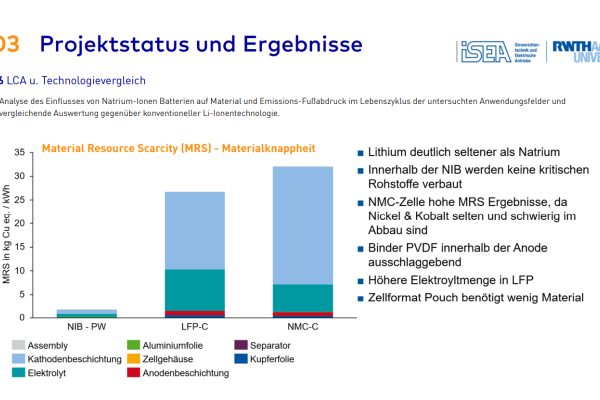

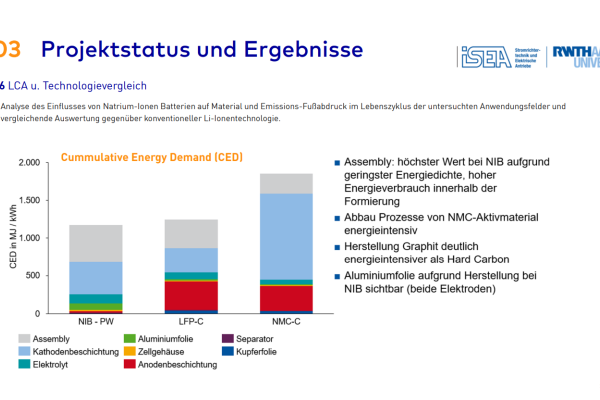

Mit Blick auf die Life-Cycle-Analyse zeigten die Untersuchungen beim Vergleich des Global-Warming-Potenzials (in Kilogramm CO₂-Äquivalent pro produzierte Kilowattstunde) einen Vorteil der Natrium-Ionen- gegenüber Lithium-Ionen-Batterien – vorwiegend zurückzuführen auf die Anodenbeschichtung. Bei Natrium-Ionen-Zellen wird Hartkohlenstoff anstelle von Graphit eingesetzt. Das sei nicht nur kostengünstiger, sondern auch umweltfreundlicher, sagte Projektleiter Markus Vogl.

Zum Verhältnis der Batteriezellparameter von Natrium-Ionen- zu Lithium-Ionen-Akkus (Standard-LFP) erklärte er: „Die gravimetrische Energiedichte liegt aktuell noch im Nachteil gegenüber den Lithium-Ionen-Batterien, perspektivisch hat sie aber Potenzial, zu der von LFP aufzuschließen. Von Vorteil sind die relativ hohen Lade- und Entladeraten.“

Ausgewählte Folien der Präsentation zum Projekt WINTER:

Projekt VORAN: Großserienproduktion von Natrium-Ionen-Batterien für stationäre und mobile Anwendungen

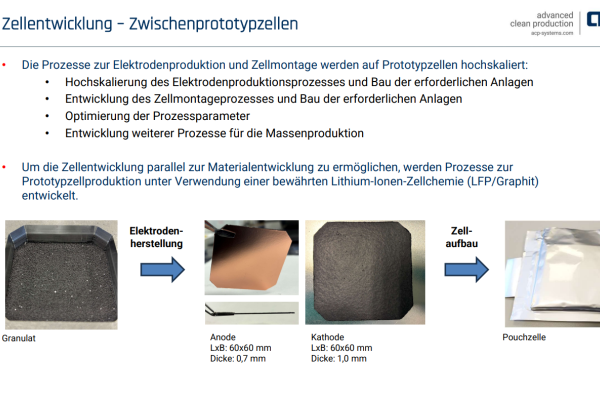

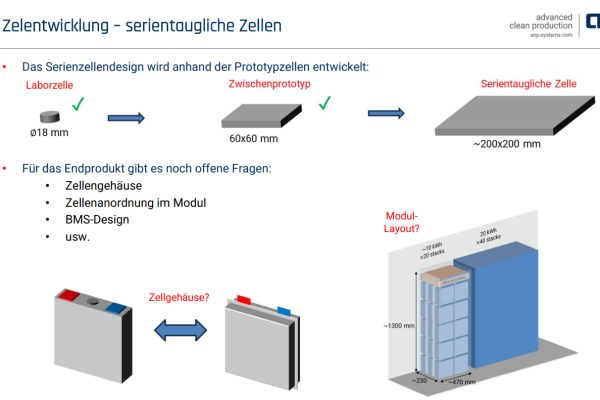

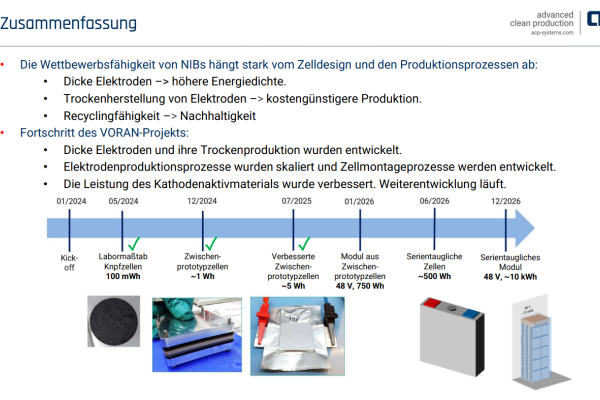

Das Projekt VORAN will die Voraussetzungen für die Großserienproduktion von Natrium-Ionen-Batterien für stationäre und mobile Anwendungen schaffen. Alle Technologiebestandteile sowie die gesamte Produktionstechnik entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Herstellung bis zum Recycling der Batterien – sollen entwickelt werden. Zudem wollen die Projektpartner den Energiedichte-Nachteil von Natrium-Ionen- gegenüber Lithium-Ionen-Batterien ausgleichen: Einerseits, indem das Verhältnis von Aktiv- und Passivmaterialien mehr zu ersteren verschoben wird, andererseits soll eine bipolare Modularchitektur genutzt werden. Das bedeutet, Stapel von Zellen werden in der Batterie direkt verbunden.

Dr. Sultan Otepov von der acp systems AG berichtete von den ersten Meilensteinen des Projekts: „Wir haben zum Beispiel erfolgreich Zwischenprototypzellen auf Basis von Labormaßstabknopfzellen gebaut und getestet und weiter verbessert. Bis Anfang 2026 planen wir, ein 48-Volt-Modul aus diesen Prototypzellen zu bauen. Unser Hauptziel ist es, serientaugliche Zellen zu entwickeln.“ Er betonte, dass Natrium-Ionen grundsätzlich für dieselben Anwendungen wie Lithium-Ionen-Batterien genutzt werden können. Noch bestehende Nachteile von Natrium-Ionen-Batterien will das Projekt lösen. Otepov erklärte: „Die Spannung von Natrium-Ionen-Batterien ist in der Regel niedriger, wodurch auch die Energiedichte niedriger ist. Deshalb konzentriert sich unser Projekt auf die Erhöhung der Energiedichte und die Verbesserung des Produktionsprozesses.“ Ein Nebeneffekt: Die niedrigere Energiedichte erhöht auch die Kosten pro Kilowattstunde in der Produktion. Da sich der Herstellungsprozess von Natrium- und Lithium-Ionen ähnele, setzt das Projekt die Natrium-Ionen-Produktion analog zum Lithium-Ionen-Prozess um.

Zur Person und zum Projekt VORAN

- Dr. Sultan Otepov, vom Technologieunternehmen acp systems AG stellte beim Stromnetzdialog im September 2024 das Projekt VORAN vor.

- Weitere Projektpartner: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Helmholtz-Institut Ulm (HIU) und Helmut Hechinger GmbH & Co. KG

- Förderzeitraum: Januar 2024 bis Dezember 2026

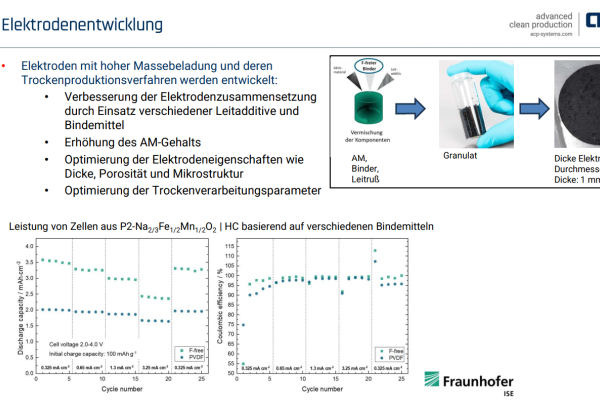

Deshalb setzt VORAN auf dicke Elektroden, einen Trockenherstellungsprozess und Recyclingfähigkeit im Zelldesign. Das vom Fraunhofer ISE entwickelte Verfahren: Elektrodenkomponenten werden zu einem Granulat gemischt, das zu Elektroden gepresst wird. „Diese dicken Elektroden können dann beispielsweise in bipolaren und auch in Mehrschichtzellen verwendet werden“, so Wissenschaftler Otepov. Das Aktivmaterial wird vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt und besteht aus Schichtoxiden auf Basis von Eisen und Manganoxid. Der Nachteil von Schichtoxiden sei allerdings ihre geringe Zyklenstabilität. Daher forscht das KIT daran, wie die Zyklenlebensdauer verbessert werden kann. „Wir konnten die Stabilität schrittweise verbessern und erwarten noch weitere Verbesserungen, sodass wir das Material als Aktivmaterial in den Natrium-Ionen-Zellen nutzen können“, so Otepov.

Außerdem arbeiten die Projektpartner am Elektrodenkomponentenverhältnis, optimieren die Elektrodenmikrostruktur, entwickeln den Herstellungsprozess zu einem produktorientierten Zelldesign und forschen an der Einsparung von Materialkosten. (uj)

Ausgewählte Folien der Präsentation zum Projekt VORAN:

Forschungsnetzwerke Energie - Jetzt Mitglied werden!

Energie-Dialoge

Stromnetz-Dialog

Sie interessieren sich für aktuelle Forschungsergebnisse aus dem Bereich "Stromnetze"? Dann seien Sie beim nächsten Stromnetz-Dialog dabei: