Wie Gebäude und Quartiere zu einer effizienten erneuerbaren Energieversorgung beitragen

Passen sich Gebäude und Quartiere flexibel an schwankende Energieerzeugung und -bedarfe an, verringern sie CO2-Emissionen. Wie man solche Systeme am besten gestaltet, war Thema des 17. Projektetreffens der Forschungsinitiative Energiewendebauen (EWB) in Darmstadt.

Erneuerbare Energien dann nutzen, wenn sie verfügbar sind: Dies ist eines der Ziele, an denen die Wissenschaft bei energieflexiblen Gebäuden und Quartieren momentan arbeitet. So kann etwa durch intelligente Steuerung erreicht werden, dass die Gleichzeitigkeit von Energiebedarfen verringert wird. Das wiederum reduziert Netzengpässe, Kosten und CO₂-Emissionen. Doch wie kann dies konkret erreicht werden? Dazu tauschten sich die rund 150 Expertinnen und Experten vom 20. bis 21. November auf dem 17. EWB-Projektetreffen aus. Zentral waren hierbei fünf verschiedene Workshops, in denen die Fachleute Lösungen rund um energieflexible Gebäude und Quartiere diskutierten:

Workshop 1: Lokale Energiezellen als Schlüssel zur Energieflexibilität – von der Datengrundlage zur Betriebsstrategie

Auf dem Campus Lichtwiese der TU Darmstadt untersucht ein Forschungsteam unter anderem, wie Subquartiere mit elektrischen Energiezellen flexibler werden können. In einer Energiezelle wird die Balance zwischen Energieangebot und -nachfrage möglichst auf lokaler Ebene hergestellt. Nur die verbleibende Restlast wird von außen beglichen. Einen ähnlichen Ansatz verfolgen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Bereich Wärme. Die Workshop-Gruppe beschäftigte sich mit damit verbundenen Aspekten wie der Integration technischer Daten für Betriebsstrategien sowie Potenzialen zur Lastverschiebung. Ein Ergebnis des Workshops: Beim zellulären Ansatz der Energiezelle können Strom und Wärme nicht voneinander getrennt werden. Daher ist die Bestimmung der optimalen Größe einer Energiezelle von hoher Bedeutung.

Fördermittel für die angewandte Energieforschung

Bis zu 750 Millionen Euro Fördermittel für die angewandte Energieforschung sind für 2026 in Aussicht gestellt - ein Mittelaufwuchs von 50 Prozent. Dass der Bereich Gebäude und Quartiere auch zukünftig ein wichtiges Standbein der angewandten Energieforschung sein wird, zeigen die neuen Förderaufrufe aus diesem Gebiet, auf die sich Interessierte ab sofort bewerben können.

Workshop 2: Auf dem Weg zum energieeffizienten Wohnquartier: Technisches Konzept und Betreibermodelle für eine Treibhausgasarme Energieversorgung

Im Reallabor der Energiewende DELTA haben die Projektpartner im Ludwigshöhviertel in Darmstadt eine treibhausgasarme Energieversorgung umgesetzt. Hier kommen innovative Technologien zum Einsatz. Außerdem wurde ein neues Betreibermodell installiert. Die Teilnehmenden diskutierten, wie ähnliche Projekte zukünftig gestaltet werden könnten. Die wichtigsten Erkenntnisse: Die Herausforderungen im Betrieb neuer Technologien unterscheiden sich je nach Eigentümerverhältnissen und Größe der Versorgungseinheiten (Gebäude, Quartier). Dreh- und Angelpunkt für einen erfolgreichen Betrieb ist neben der Technologie und der Regulatorik vor allem die Akzeptanz. Um diese zu erhöhen wäre, vor allem im Bestand, eine Standardisierung von Technologien und Regularien hilfreich.

Workshop 3: Zentrale vs. Dezentrale Wärmeversorgung in der Vorstadt

In Innenstädten und in ländlichen Gegenden ist die Entscheidung zwischen Wärmenetzen und dezentraler Erzeugung oft klar – aber wie sieht es mit den Siedlungsgebieten „dazwischen“ aus? Was sind wichtige Kriterien für eine zentrale oder dezentrale Energieversorgung? Dazu sammelten die Teilnehmenden relevante Faktoren und gewichteten diese. Ein Ergebnis: Aufgrund des Klimawandels wird es in Zukunft wahrscheinlich wichtiger, auch die Kälteversorgung und möglicherweise Fernkälte mitzudenken.

Workshop 4: Vom Plan zur Praxis: Erfolgsfaktoren für Energiemanagement im Quartier

In der Postsiedlung in Darmstadt wurden mehrere Wohneinheiten saniert und energetisch nachgebessert, außerdem wurden alte Gebäude durch Neubauten auf energetisch sehr hohem Standard ersetzt. Ein Forschungsteam installierte ein sektorkoppelndes Energiesystem für Bestands- und Neubauten. Im Workshop diskutierten die Teilnehmenden über den Nutzwert eines solchen Energiemanagementsystems (EMS). Ein Ergebnis: Wichtig ist, dass von Anfang an klar ist, wer von dem EMS profitiert und wie wirtschaftlich es ist. Dies ist für eine bessere Akzeptanz unerlässlich.

Workshop 5: URBAN ARENAS – ein neues Förderformat zur Beschleunigung der Wärmewende

Die URBAN ARENA bringt als neues Förderformat Forschungsinnovationen in die praktische Umsetzung. Das erste Pilotprojekt fokussiert auf saisonale Wärmespeicherung und begleitet Stadtwerke sowie Wärmeversorger bis Ende 2026 bei der Entwicklung von Speicherlösungen. Im Workshop gab es verschiedene Vorschläge zur Optimierung: So sei es sinnvoll, die Akteursgruppen zu erweitern und das Matchmaking präziser zu machen. Expertentools könnten themenspezifische Anfragen gezielter zum Erfolg führen. Außerdem sollte transparent gemacht werden, was nach der Durchführung der geplanten Machbarkeitsstudien folgt.

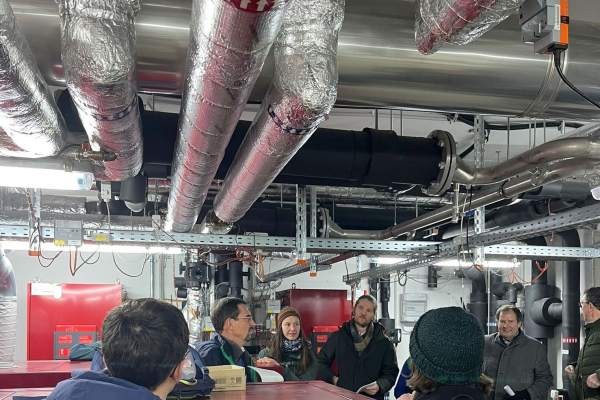

Exkursionen zu EWB-Projekten

Nach den Workshops starteten die Teilnehmenden zu vier verschiedenen Exkursionen im Raum Darmstadt. Hier konnten sie die konkrete Umsetzung von BMWE-geförderten Vorhaben in Gebäuden und Quartieren erkunden. (Nähere Informationen zu den Exkursionen finden Sie hier).

Neue Begleitforschung Energiewendebauen stellt sich vor

Gemeinsam mit dem Projektträger Jülich bildet das Projektteam WiSE (Wissenschaftliche Synthese für die Energiewende in Gebäuden, Quartieren und Wärmenetzen) seit diesem Jahr die Begleitforschung Energiewendebauen. Hier sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von Fraunhofer IBP, ISE und ISI vertreten. Wer die Personen hinter der Begleitforschung sind und welche Ziele und Aufgaben die verschiedenen Teams verfolgen, zeigte sich am zweiten Tag des Projektetreffens. Die Projektleiterinnen Dr. Isabelle Loll und Constanze Marambio stellten die Aufgaben des Projektträgers Jülich im Rahmen der Begleitforschung EWB vor. Diese umfassen Monitoring, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Auswertung. Eine wichtige Aufgabe hierbei ist die Datenanalyse eingehender Skizzen und geförderter Projekte. Damit sollen unter anderem akute Förderthemen identifiziert werden. So trägt die Begleitforschung dem 8. Energieforschungsprogramm als lernendem Programm Rechnung.

„Wir machen Querauswertungen aus denen wir Impulse ableiten wollen“, so Professor Gunnar Grün, stellvertrender Institutsleiter von Fraunhofer IBP und Sprecher des Teams WiSE. Dieses ist für die vertiefte wissenschaftliche Unterstützung der Begleitforschung verantwortlich. Darüber hinaus arbeitet es gemeinsam mit dem PtJ an der Pflege und Wartung von digitalen Plattformen und Werkzeugen. Geplant ist unter anderem ein digitaler Marktplatz der Innovationen. Hier sollen Entwicklungsstand und Anwendungsmöglichkeiten von Technologien aus dem EWB-Forschungsbereich inklusive Ansprechpartner dargestellt werden. „Was gut funktioniert, sollten wir miteinander teilen“, so Grün.

Neuer Wettbewerb für innovative Energiequartiere startet

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der neuen Begleitforschung ist ein Innovationswettbewerb für Energiequartiere. Wie werden wir in Zukunft wohnen, arbeiten und leben? Welche Technologien schaffen es in Wohnzimmer und Büros? Und wie sieht eigentlich ein Quartier von morgen in der Praxis aus? Diesen Fragen nähert sich der neue Innovationswettbewerb kreativ: Die teilnehmenden Expertinnen und Experten haben im Rahmen des Wettbewerbs die Möglichkeit, innovative Konzepte zu entwickeln und diese auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ein erster Call ist für 2026 geplant.

Als letzter Agendapunkt fand am Freitag ein Galley Walk statt. Hier konnten sich die Expertinnen und Experten über Fördermöglichkeiten sowie weitere EWB-Forschungsvorhaben informieren. Das nächste EWB-Projektetreffen findet vom 17. bis 18. September 2026 in Berlin beim Fraunhofer ENIQ und dem Projekt WESPE statt. (bs)

Zum Weiterlesen

Den vollständigen Nachbericht zum 17. Projekttreffen „Energieflexible Quartiere“ am 20. und 21. November 2025 in Darmstadt finden Sie hier.

Nachbericht 17. Projektetreffen.Poster

Schauen Sie sich hier alle Poster des Gallery Walks an.

Poster 17. ProjektetreffenImpulsvorträge

Hier finden Sie die Folien aller Impulsvorträge zusammengesetzt in einer Datei zum Download.

Impulsvorträge 17. Projektetreffen